|

| Arriba, reconstrucción climática del paleoclima del Levante Mediterráneo basadoa en isótopos de oxígeno y carbono de espeleotemas de las Cuevas Peqiin y Soreq, Israel. Abajo, sección estratigráfica de la Cueba Tabun. |

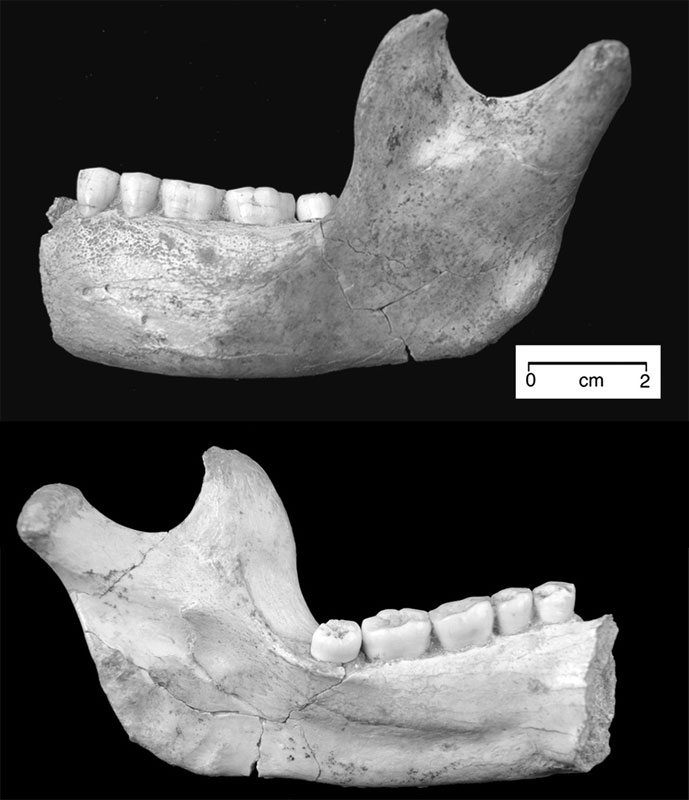

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por Dorothy Garrod a finales de los 1920 y principios de los 1930 en la Cueva Tabun reveló una larga serie cronológica y cultural y proporcionó una gran colección de restos humanos fósiles (McCown y Keith, 1939), que más tarde permitió la propuesta de la hipótesis de una alternancia en la ocupación por los neandertales y los humanos anatómicamente modernos (Bar-Yosef, 1992).

Garrod estableció una secuencia estratigráfica de cinco niveles (A, B, C, D y E), que fue más tarde reinterpretada por Jelinek (1982) y Jelinek et al (1973).

- El Nivel D se relaciona con la especie humana arcaica (finales de MIS 8 o segunda mitad de MIS 7)

- Nivel C, con fósiles de HAM, en la primera parte de MIS 5; y

- Nivel B, con fósiles neandertales a finales de MIS 5 (Shea, 2003, 2008).

- Los recuperados en los niveles C y D son de origen antrópico.

- Los del Nivel B, fueron probablemente resultado de una acumulación natural.

Ana B. Marín-Arroyo, Dolores Landete-Ruiz, Romualdo Seva-Román y Mark D. Lewis han realizado pruebas geoquímicas sobre los restos de los niveles C y D para conocer la verdadera causa de su coloración. Los resultados han demostrado que la coloración está vinculada a la presencia de óxidos de manganeso y a la acción del fuego. Debido a las características geológicas de la cueva, la fuente más probables de este compuesto sería la descomposición de materia orgánica depositada en el suelo de la cueva, sobre todo durante su ocupación por los humanos modernos en MIS 5. La mayor intensidad de coloración de restos óseos en el Nivel C es coherente con una ocupación humana más importante, lo que habría dado lugar a la acumulación de una mayor cantidad de materia orgánica en el suelo de la cueva.

Esta hipótesis apoyaría el uso residencial de la localidad. La reducción en la cantidad de recursos en las proximidades del lugar residencial, como consecuencia de ocupaciones más persistentes, podría haber obligado a estos grupos humanos a maximizar la productividad asociada con el consumo de presas de diferentes tamaños y/o situadas a diferentes distancias. y avalaría un aumento de la movilidad logística con la llegada de poblaciones mejor adaptadas a los desplazamientos.